Klartext Forschung #5: Bäume pflanzen für das Allgemeinwohl? – Von welchen Werten lassen sich Deutsche Agroforstlandwirt:innen leiten?

In der Reihe Klartext Forschung • das DeFAF Science-Update beleuchtet der Fachverband aktuelle Veröffentlichungen aus wissenschaftlicher Fachliteratur zum Thema Agroforstwirtschaft und stellt die Kernaussagen heraus. Die gewählten Veröffentlichungen sind frei verfügbar und für alle Interessierten kostenfrei lesbar.

Zum vorherigen Artikel #4:Agroforst und Preisstabilität bei Lebensmitteln

Literaturquelle:

Valeska Maria Volckens, Kai Husmann, Jan-Henning Feil, Carola Paul. 2025. Growing trees for the greater good – German agroforestry farmers are driven by self-transcendence values. Journal of Rural Studies, Volume 120, 103856

Worüber wurde geforscht?

Deutsche Landwirte und Landwirtinnen zögern zum Teil Agroforstsysteme als umweltfreundliche Landnutzung auf ihren Flächen zu integrieren. Hierfür gibt es unterschiedliche Hindernisse, die in Studien bereits zum Teil untersucht wurden. Bisher selten beleuchtet wurde die Motivation der Agroforst-Pioniere, welche die Agroforstwirtschaft auf ihren Flächen umsetzen. Obwohl die Agroforstwirtschaft unter den derzeitigen politischen und marktwirtschaftlichen Bedingungen im Vergleich zum Ackerbau im Allgemeinen nicht immer rentabel ist (Giannitsopoulos et al., 2020; Tiesmeier und Zander, 2023), zeigen verhaltensökonomische Untersuchungen, dass der Ertrag zwar ein wichtiger, aber nicht der einzige Faktor bei der Entscheidungsfindung im geschäftlichen Kontext ist (Vortkamp und Hilker, 2023). Die Untersuchung persönlicher Werte hilft zu verstehen, warum Landwirt:innen so handeln, wie sie handeln, und was sie bei der Arbeit motiviert oder demotiviert (Merk, 2016). Weiterhin kann dies auch aufzeigen, was die Motivation fördert (Merk, 2016) und somit auch für politische Entscheidungen relevant sein.

Die Studie soll ein tieferes Verständnis für die zugrunde liegenden persönlicher Werte, für das Verhalten und die Entscheidungen von deutschen Agroforstlandwirt:innen näher betrachten. Dazu wurden 40 Agroforstlandwirt:innen in Deutschland vom Dezember 2023 – April 2024 online befragt.

Welche Erkenntnisse gab es?

Demographie und Betriebskennzahlen:

Deutsche Agroforstlandwirt:innen sind laut der Umfrage im Schnitt 45 Jahre alt, meist männlich und haben rund 15 Jahre Berufserfahrung. Sie sind ähnlich risikofreudig wie andere deutsche Landwirt:innen (Graskemper et al., 2022). Mit einem deutlich höheren Anteil an Hochschulabschlüssen (über 14 %) sind sie jünger und besser ausgebildet als der oder die Durchschnittslandwirt:in (Deutscher Bauernverband, 2023). Die Betriebsgrößen variieren stark, sodass Agroforst auf kleinen, sowie großen Höfen vorkommt. Die durchschnittliche Größe der Systeme beträgt 14 ha. Dabei dominierten in der Umfrage Agroforstsysteme auf Acker und mit Obstbäumen. 63 % der Systeme sind weniger als 4 Jahre alt, wodurch viele der beteiligten Landwirt:innen als „Agroforst-Pioniere“ gelten. Drei Viertel der Betriebe sind ökologisch, deutlich mehr als der deutsche Durchschnitt mit 14,2 % (2022). Mit einer Bodenqualität von 45 Punkten wären die Systeme für den Ackerbau geeignet (vgl. Czettritz et al., 2023), was darauf hindeutet, dass die Landwirt:innen die Agroforstwirtschaft nicht aufgrund fehlender Alternativen eingeführt haben.

Werte und Motivation:

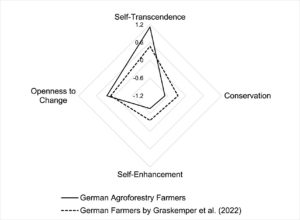

Das Werteprofil der deutschen Agroforstlandwirt:innen, welches Volckens et al. 2025 in dieser Studie abfragten, wurde mit dem Werteprofil der deutschen Landwirt:innen von Graskemper et al. (2022) verglichen. Als Ergebnis (siehe Abb. 1) wurde vor allem eine höhere Selbst- Transzendenz festgestellt. Selbst-Transzendenz bezeichnet die Fähigkeit oder Haltung, über das eigene Ego und die eigenen unmittelbaren Bedürfnisse hinauszugehen und sich mit etwas Größerem zu verbinden – z. B. mit anderen Menschen oder der Natur. Daraus lässt sich schließen, dass deutschen Agroforstlandwirt:innen ein größeres Interesse am Gemeinwohl haben, als jene andere bisher untersuchte Gruppe von Landwirt:innen. Außerdem wurde ein niedrigerer Wert für „Selbstverwirklichung” bei den Agroforstlandwirt:innen festgestellt, was darauf hindeutet, dass das Allgemeinwohl für Agroforstlandwirt:innen wichtiger ist als ihr persönlicher Nutzen. Weiterhin ist die Offenheit für Neues und Wandel leicht stärker ausgeprägt als bei anderen Landwirt:innen.

Ausblick

Ein:e „gute:r Landwirt:in“ wird traditionell an sauberem, ordentlichem Land mit geraden Linien, ohne Unkraut oder feuchte Stellen erkannt (Burton & Wilson, 2006; Weterink et al., 2021). Biodiversität und die Unkontrollierbarkeit der Natur widersprechen dieser Norm. Viele Landwirt:innen lehnen Veränderungen aus Angst vor Identitäts- und Statusverlust ab und vertreten die Auffassung: „Landwirt:innen sind keine Förster“ (Burton, 2004).

Deutsche Agroforstlandwirt:innen unterscheiden sich hiervon: Sie sind oft intrinsisch motiviert und übernehmen eine Vorbildfunktion als „Early Adopters“, indem sie Innovationen vorleben und verbreiten (Bünger, 2019; Grüner & Fietz, 2013). Um ihre Rolle zu stärken, sind politische Unterstützung, attraktive Förderungen und eine klare Kommunikation der Gemeinwohlvorteile notwendig.

Besonders jüngere Landwirt:innen sind offen für langfristige Investitionen wie Agroforstwirtschaft (Lambert et al., 2007). Zielgerichtete Maßnahmen könnten u.a. sein das Thema in die landwirtschaftliche Ausbildung zu integrieren (Otter & Deutsch, 2023a).

Kurzanalyse von:

Isabelle Frenzel •

__________

Zum weiterlesen:

__________

Welchen Einfluss haben Werte auf die Umsetzung von Agroforstsystemen? Diese und weitere Chancen und Hemmnisse werden im Rahmen des ELAN-Projekts („Evaluierung von Chancen und Hürden für die Etablierung und die Leistungsfähigkeit unterschiedlicher Agroforstsysteme in Niedersachsen“) untersucht.

Kontakt:

Gern lassen wir uns auf wissenschaftliche Veröffentlichungen aufmerksam machen. Schreiben Sie uns an

J. Günzel

J. Günzel